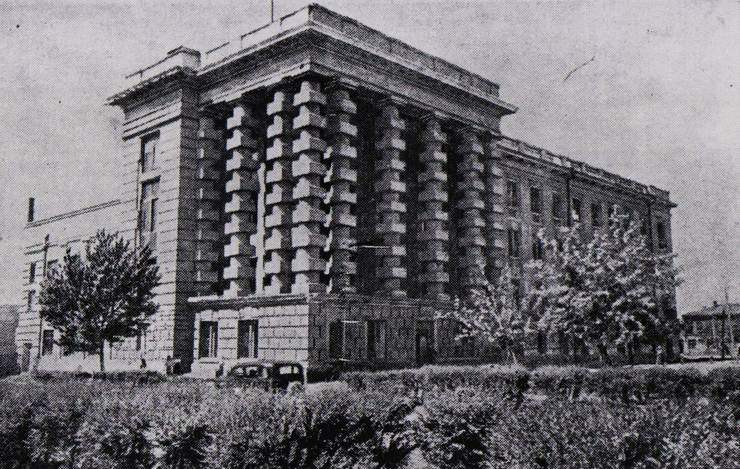

Сразу скажем, что знаем не очень много. В интернете часто встречается фотография большого здания на Красноармейской улице Самары, известное как «Гипровостокнефть», но в архивных фотографиях времен СССР в названии фото дается такая информация: «Куйбышев. Здание Коммунистического института журналистики на Красноармейской площади. Построено в 1938-1939 гг. по проекту архитектора Н.А. Троцкого.»

Мне хотелось найти дополнительные подробности и об этом здании и о самом этом ВУЗе. Тем более, что сейчас все больше собирается фактов о том, что реальная история Самарской областной организации Союза журналистов России ведет свой отсчет не с 1957 года, как по традиции было принято считать, а с гораздо более ранних лет. Мы эти факты собираем, и вполне возможно, скоро будут произведены уточнения в летописи становления нашего регионального отделения Союза журналистов России.

С большим интересом я познакомился с творческой работой ученых из Волжского университета им. В.Н. Татищева (Тольятти) Виктории Владиславовны Шестериковой и Максима Александровича Ерёмина.

Работа была опубликована в Вестнике ВУЗа, и вышла в свет на сайте научной библиотеки открытого доступа «Киберленинка».

Кстати, как сообщают авторы исследования, «с самого начала институту было предоставлено помещение под учебные цели по адресу: улица Некрасовская, 20. (Въехать в собственный корпус на пересечении улиц Красноармейская и Арцыбушевская, который в 1936 — 1939 годах строился специально для КИЖа в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Н.А. Троцкого, студенты и преподаватели не успели. Институт прекратил своѐ существование. После войны здание передали научно-исследовательскому институту «Гипровостокнефть»). »

Приглашаем познакомиться с этим интересным исследованием, в котором даются новые факты и приводятся свидетельства времени, в котором существовало это уникальное учебное заведение.

А.Барышев, журналист

——

«В 1923 г. возникло Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность» под лозунгом «Каждый грамотный обучи неграмотного». Пункты ликбеза организовывались в селах, деревнях и на предприятиях, и, само собой, столица не осталась в стороне от этого движения.

Но более важной задачей, нежели обучение уже взрослых людей, представлялось воспитание подрастающего поколения. Это было связано не только с необходимостью просвещения, но и с теорией «коммунистического воспитания», т.е. социалистические идеология и ценности должны была «усваиваться» ребенком с самых ранних лет.

Требовались не просто грамотные или образованные люди, требовались специалисты. Иными словами, были нужные высшие учебные заведения для подготовки профессионалов во всех отраслях народного хозяйства.»

Здание построили в 1939 году по проекту ленинградского архитектора Ноя Троцкого в неоклассическом стиле для Коммунистического Института Журналистики. Достроено (реконструировано) здание было в 1947 году архитектором И.Г. Салоникиди для института «Гипровостокнефть».

КУЙБЫШЕВСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ В 1936 — 1939 гг.

В статье рассматриваются условия возникновения в 30-х годах ХХ века первого журналистского вуза в Куйбышеве (ныне Самара), даётся характеристика образовательного процесса, описывается вклад ректоров в становление КИЖа.

Куйбышевский коммунистический институт журналистики им. В.М. Молотова являлся элементом системы подготовки кадров для партийно-советской печати, которая сложилась в СССР в 20 — 30-е годы ХХ века. Это был первый журналистский вуз в Среднем Поволжье, использовавший программу профессионально-ориентированного образования. Он возник, когда в стране уже имелась достаточно разветвлѐнная сеть специализированных учебных заведений. Сотрудников редакций среднего звена — литработников, корректоров, инструкторов массовой работы — готовили газетные техникумы и партийно-газетные школы в Ростове-на-Дону, Харькове, Астрахани,

Костроме, Новосибирске, Орле, Ташкенте, Благовещенске и других городах.

Руководители областных и краевых изданий проходили трѐхгодичное обучение во Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им. «Правды» (ВКИЖ). Там же действовали курсы переподготовки, была сосредоточена научно-исследовательская работа в области журналистики. По мнению И.А. Фатеевой, ВКИЖ в Москве был «наиболее значительным специализированным высшим учебным заведением для журналистов. В нѐм хорошо было поставлено преподавание как собственно журналистских дисциплин, так и общегуманитарных (в том числе филологических)».

Перед коммунистическими институтами журналистики (КИЖами) в других городах стояла задача не только подготовить грамотных специалистов, которых по-прежнему не хватало, но и воспитать их в духе политической благонадѐжности. Члены ЦК ВКП (б), предъявляя высокие требования к уровню партийной зрелости работников печати, опирались на тезис В.И. Ленина о непременно коммунистическом содержании деятельности «журналистического аппарата», без которого «ни одно массовое движение обойтись не может в сколько-нибудь цивилизованной стране».

Всего в СССР в 1930-е годы было создано шесть КИЖей: в Ленинграде, Минске, Харькове, Алма-Ате, Свердловске (ныне Екатеринбург) и Куйбышеве (ныне Самара), — просуществовавших от четырѐх до десяти лет. Так, в 1930 году был образован Ленинградский государственный институт журналистики, переименованный впоследствии в Коммунистический институт журналистики им. В.В. Воровского. Это учебное заведение действовало вплоть до 1941 года. Коммунистический институт журналистики им. С.М. Кирова в Минске, возникший в 1932 году на базе газетного отделения Коммунистического университета Белоруссии, также был ликвидирован в 1941 году.

Коммунистический институт журналистики им. В.В. Маяковского в Свердловске был открыт 2 апреля 1936 года, а 26 августа 1941 года он вошѐл в состав Свердловского государственного университета на правах факультета.

Эти учреждения высшего образования призваны были обучать специалистов рангом не ниже редакторов районных, совхозных газет и крупных фабрично-заводских многотиражек. Само собой разумеется, выпускники коммунистических институтов должны были обладать безупречным «классовым чутьѐм» и умением точно соблюдать

«генеральную линию партии». На них смотрели «как на особый вид партийных работников». Поэтому особый упор в учебных программах делался на идеологическую составляющую.

Подробности создания, деятельности и закрытия КИЖа в Куйбышеве в научной литературе практически не отражены. Исследователи предпочитают ограничиваться общей информацией, упоминая его в перечне прочих коммунистических журналистских вузов. Между тем в Центральном государственном архиве Самарской области имеется

фонд института, содержащий 441 единицу хранения. Анализ документов в фонде — приказы по институту, протоколы государственной экзаменационной комиссии, заседаний кафедр, совещаний педагогического совета, переписка с всевозможными адресатами, учебные отчѐты, журналы учѐта выполнения учебных планов и посещаемости студентов,

оценки зачѐтных сессий, личные карточки служащих института и т.п. — позволяет составить относительно полное представление об организации специализированного журналистского образования в советском Куйбышеве.

Куйбышевский коммунистический институт журналистики им. В.М. Молотова просуществовал почти четыре года: открылся в начале 1936 года и был ликвидирован в сентябре 1939 года. Причѐм точную дату образования института назвать довольно сложно. Одни архивные источники указывают на 24 декабря 1935 года, другие — на 11 января 1936. Однако первый директор КИЖа С.А. Володин был зачислен в штат института (sic!) 13 декабря 1935 года на основании постановления Куйбышевского краевого комитета ВКП (б). Данный факт может служить более или менее надѐжным свидетельством того, что институт к тому моменту, т.е. к 10-м числам декабря, уже имел закреплѐнный юридический статус.

В течение января 1936 года в КИЖе велась оживлѐнная подготовительная работа: составлялись учебные планы и график занятий, оборудовались общежития, канцелярские и учебные комнаты. Только что назначенным сотрудникам приходилось собирать литературу, учебники, методические и справочные пособия для кабинетов печати и

библиотеки. На организационные расходы Совет народных комиссаров выделил Куйбышевскому институту 75 000 рублей — огромные по тем временам деньги.

Параллельно шли вступительные испытания и зачисление студентов. К началу февраля на 1 курсе в Куйбышевском КИЖе было сформировано четыре группы, в каждой из которых насчитывалось в среднем по 25 человек.

5 февраля 1936 года состоялось официальное открытие института. Газета «Волжская коммуна» сообщала об этом событии так: «Сегодня в Куйбышеве открывается новое высшее учебное заведение — коммунистический институт журналистики. Это событие — показатель огромного культурного роста нашей страны. <...>. В нашем крае, кроме института, через два-три дня открывается в Пензе краевая газетная школа. Печать нашего края находится сейчас не на высоком уровне. Сухой и серый материал, безграмотность, приводящая порой к политическим ошибкам — характерны для многих, особенно районных, газет.

Куйбышевский КИЖ, а за ним и газетная школа должны подготовить для наших газет работников на уровне задач сегодняшнего дня. Тщательно проведенный набор в КИЖ (из 282 человек, прошедших испытание, принято только 100) является залогом того, что институт даст неплохое пополнение печати нашего края».

Судя по всему, в Куйбышевском КИЖе удалось избежать многих трудностей, с которыми столкнулись в то время подобные учебные заведения. С самого начала институту было предоставлено помещение под учебные цели по адресу: улица Некрасовская, 20. (Въехать в собственный корпус на пересечении улиц Красноармейская

и Арцыбушевская, который в 1936 — 1939 годах строился специально для КИЖа в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Н.А. Троцкого , студенты и преподаватели не успели. Институт прекратил своѐ существование. После войны здание передали научно-исследовательскому институту «Гипровостокнефть»).

В отличие от Свердловского КИЖа, открывшегося примерно в тот же период, 2 апреля 1936 года, и долгое время существовавшего без постоянного директора и штатных преподавателей, Куйбышевский сумел за короткое время решить и другие организационные вопросы. К началу занятий — 1 февраля — здесь уже был собран вполне

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Стоит отметить, что судьба некоторых доцентов и профессоров тесно переплетена с историей других вузов, существующих в Самаре до сих пор. В частности, В.А. Малаховский, профессор русского языка в КИЖе, был одновременно заведующим кафедрой русского языка и методики

преподавания в Куйбышевском государственном педагогическом институте (ныне — Поволжская государственная социально-гуманитарная академия). Курс русского языка в КИЖе читала и С.В. Фролова, также работавшая в КГПИ.

К абитуриентам Коммунистического института журналистики предъявлялись особые требования. Так было по всей стране, и Куйбышев в данном случае исключением не являлся. В КИЖ принимали членов ВКП (б) и ВЛКСМ, преимущественно имевших опыт руководящей партийной или комсомольской работы либо работавших в качестве

редакторов стенгазет или сотрудников редакций. Возраст абитуриентов определялся от 18 до 34 лет, срок обучения — 3 года. В качестве приѐмных экзаменов поступавшие сдавали историю ВКП (б), русский язык (письменный и устный), литературу, географию, математику, физику и химию.

Вместе с тем ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР требовали от вузов постоянного повышения качества обучения. В учебном плане Куйбышевского коммунистического института журналистики значились такие предметы, как экономическая и политическая география, всеобщая история, военное дело, история народов СССР, немецкий язык,

русский язык [21, л. 13]. Определѐнный отпечаток на ход учебного процесса накладывал и практико-ориентированный принцип обучения. Большое внимание в институте уделялось фотоделу, газетным дисциплинам, учебной газете, учебно-производственной газетной практике студентов.

В конце августа 1936 года отдел печати при ЦК ВКП (б) кардинально пересмотрел учебные планы и программы подготовки профессиональных журналистов. В КИЖах был внедрѐн лекционный метод. «Учебный год был установлен для всех с 1 сентября по 30 июня. Зимние каникулы — с 24 января по 6 февраля, — отмечает М.В. Ситникова. —

Увеличено время на зачѐты (с десяти до шестнадцати дней), а на экзамены — с 13 до 27 дней. Первый курс КИЖа должен был иметь 30 часов в неделю — шестидневку, второй курс — 24 часа и третий — 18 часов учебной нагрузки. Практические занятия планировались для изучения языков, газетных дисциплин, военного дела и, частично, географии».

В связи с внутриполитическими событиями в институтскую программу вводились новые предметы, успешное изучение которых поощрялось денежными премиями. Так, согласно приказу директора Куйбышевского института журналистики №19 от 8 марта 1937 года студентке Сухановой Клавдии Павловне выплачивалось вознаграждение в размере 100 рублей «за отличную оценку по дисциплине «Сталинская Конституция» и систематическую отличную успеваемость по русскому языку».

В этот период серьѐзно пересматриваются принципы работы профильных кафедр печати, русского языка, газетных дисциплин.

Ключевым элементом в системе коммунистического журналистского образования считалась производственная практика. Как говорилось в преамбуле плана практики студентов 1 курса в 1938 году, это «проверка их политической зрелости, проверка литературных и организаторских способностей».

Студенты КИЖа проходили практику в группах по 3 — 7 человек, закреплѐнных за редакциями областных (краевых) газет («Волжская коммуна», «Волжский комсомолец»), районных газет («Пролетарский путь» — Ульяновск, «Красный Октябрь» — Сызрань, «Сталинский клич» — Кузнецк, «Власть труда» — Мелекесс, «Чапаевский рабочий» —

Чапаевск, «Красное Приволжье» — Приволжье) и многотиражек («Сталинец» — газета пароходства, «Большевистское знамя» — газета железной дороги).

Программа практики студентов КИЖа включала в себя три раздела и была предельно идеологизированна. В области литературной практикант обязан был заниматься «литературно-политической правкой материалов» и подготовкой корреспонденций на «партийно-политические темы».

Организационная работа предполагала изучение аппарата редакции, выяснение особенностей работы с письмами трудящихся и подготовка выступлений на полосах газеты парторга, председателя колхоза, бригадира или стахановца.

Наконец, технический раздел программы практики обязывал студента откорректировать две полосы, составить несколько макетов полос и быть ответственным по типографии за выпуск номера. Очевидно, данный план практической работы был направлен на моментальное инкорпорирование будущего специалиста в систему

партийно-советской пропаганды. Он выглядит весьма эффективным с точки зрения применения в условиях СССР 30-х годов прошлого века.

На протяжении сравнительно короткой истории вуза его руководителями успели побывать три человека: С.А. Володин, Л.С.Мурафер и И.Н.Греков. До назначения на должность директора (ректора) КИЖа каждый из них уже имел опыт партийной и руководящей работы, в том числе в сфере периодической печати. Как оказалось, этого

было вполне достаточно, чтобы наладить образовательный процесс в институте журналистики.

В первые месяцы существования вуза решение всех административно-хозяйственных вопросов возлагалось на С.А. Володина (1895 — 1966). В должности директора Куйбышевского Коммунистического института журналистики им. В.М. Молотова он проработал 12 месяцев — с момента основания учебного заведения до января 1937 года. Это был широко эрудированный человек, получивший образование в Московском университете и на литературном отделении института красной профессуры.

В журналистику сын кондуктора железной дороги попал в начале 20-х годов ХХ века после службы в Красной Армии. В этот период шло активное формирование новой системы партийно-советской прессы, и Володин принял активное участие в данном процессе. Он работал в Рязани заместителем редактора губернского журнала, был

инструктором подотдела печати ЦК РКП (б), сотрудником «Правды», редактором газеты «Колотушка» (г. Орехово-Зуево).

В 1927 году Володин перебирается в Москву в качестве заведующего производственным отделом «Рабочей газеты». В столице СССР он быстро продвигается по служебной лестнице, становится помощником заведующего сектором печати ЦК ВКП (б), а затем ответственным редактором газеты «Вечерняя Москва». В апреле 1933 года деятельный партийный функционер был направлен в Средневолжский край начальником политотдела Кваркенского мясосовхоза, затем несколько месяцев он проработал заместителем директора краевого мясо-молочного треста по политической части. В октябре 1935 года Володин стал заведующим отделом печати и издательств Куйбышевского крайкома ВКП (б).

В качестве директора КИЖа ему пришлось заниматься хорошо знакомой организационной (подбор и расстановка кадров, утверждение смет и т.д.) и управленческой деятельностью. Володину удалось привлечь к преподаванию в институте не только видных куйбышевских учѐных-филологов, но и квалифицированных специалистов-практиков. Так, с 28 апреля 1936 года руководителем кафедр газетных дисциплин и печати и заведующим кабинетом печати был утверждѐн В.Т. Каверин, который спустя несколько месяцев стал редактором областной газеты «Волжская

коммуна», но при этом ещѐ какое-то время продолжал заведовать кафедрой печати в КИЖе по совместительству.

При Володине было набрано два курса студентов, началась подготовка к строительству нового учебного здания института журналистики.

В январе 1937 года первый директор КИЖа был отозван из Куйбышева и назначен заведующим отделом редакции союзной информации ТАСС. С июня 1938 года до февраля 1952 года он руководил работой издательства «Связьиздат» в Москве, затем стал начальником Центральной розничной конторы «Союзпечать».

Совсем по-другому сложилась судьба второго директора Куйбышевского института журналистики Л.С. Мурафера (1902 — 1938). Профессиональную деятельность он начал в 1921 — 1922 годах в газете «Молодой шахтѐр» (г. Шахты), затем работал ответственным редактором губернской газеты в Калуге, заместителем ответственного редактора газеты

«Рабочая Москва». В 1932 году Мурафер был направлен на партийную работу в Средневолжский край. В 1936 году он сменил в должности заведующего отделом печати и издательств Куйбышевского крайкома ВКП (б) С.А. Володина, назначенного директором КИЖа, а затем вслед за ним же возглавил вуз.

Мурафер стал директором коммунистического института в сложный исторический период, когда массовые репрессии докатились и до высших учебных заведений. От них пострадали некоторые студенты и преподаватели КИЖа. Жертвой политического террора стал и сам Мурафер, который проработал директором всего три месяца с мая 1937 года,

так и не успев внести сколько-нибудь заметный вклад в развитие высшего журналистского образования в Куйбышеве. 21 августа 1937 года он был исключѐн из партии, арестован органами НКВД по сфабрикованным политическим обвинениям. В соответствии с выводами специальной комиссии, обследовавшей вуз, Мурафер покровительствовал и пособничал врагам народа, сорвал набор студентов, использовал

бюрократические методы руководства, растратил премиальный фонд института.

Судя по архивным источникам, фамилия второго директора Куйбышевского Коммунистического института журналистики им. В.М. Молотова попала в так называемые «сталинские списки» — перечни лиц, осуждѐнных с личной санкции И.В. Сталина и его ближайших соратников. 10 мая 1938 года Мурафер был расстрелян по

приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. В марте 1956 года его посмертно реабилитировали.

После снятия Мурафера с должности руководство институтом осуществлялось коллективно секретарем парткома, заместителем директора по хозяйственной части и заведующим учебной частью. Лишь 20 февраля 1938 года постоянным ректором КИЖа был назначен И.Н.Греков (1904 — ?). До прихода в куйбышевский вуз он уже

имел богатый опыт журналистской и преподавательской деятельности. Греков, закончив московский университет им. Я.М. Свердлова, был мобилизован в 1920 году на борьбу с голодом в Самарской губернии. Впоследствии он работал преподавателем в губернской партийной школе, педагогическом и промышленно-экономическом техникумах, в 1931

году стал заведующим партийным и сельскохозяйственным отделами газеты «Волжская коммуна», затем — заместителем редактора этого издания. Вскоре его журналистскую и административную работу высоко оценили в Москве, и в 1936 году Грекову предложили работать в качестве собственного корреспондента «Правды» в Куйбышевской и Ивановской областях.

В КИЖе ректор сам вѐл курс редактирования (лекции и практические занятия), а также заведовал кафедрой печати. Он возглавлял вуз дольше своих предшественников и оказался его последним руководителем. В 1939 году по постановлению ЦК ВКП (б) институт журналистики в Куйбышеве ликвидировали, 35 студентов 3 курса перевели в Ленинградский КИЖ им. В.В. Воровского. В связи с этим 21 сентября 1939 года И.Н. Греков был освобождѐн от должности ректора. Некоторое время спустя он стал заместителем редактора журнала «Коммунист». Во время

Великой Отечественной войны Греков в звании подполковника редактировал газету 2-й танковой армии.

1. Белая книга. — Самара, 1997. Т. II. — 368 с.

2. Волжская коммуна. 1936. 5 февраля. № 29 (5083). Исхаков Р. Л., Ситникова

М.В. Прикосновение к харизме. — Екатеринбург, 2006. — 196 с.

3. Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В.И. Полное

собрание сочинений: В 55-ти тт. — М., 1981. Т. 41. — 720 с.

4. О кадрах газетных работников: Постановление ЦК ВКП (б) от 11.10.1930 г.

// О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. — М., 1972. С. 169 — 171.

5. Пласков Г.Д. Под грохот канонады. — М., 1969. — 350 с.

6. Рыбкин А.Н., Кушнер Д.Л. «В тщетных поисках смысла…»: О судьбах

делегатов XVII съезда ВКП (б) от Средневолжского края. — Самара, 1992. — 152 с.

7. Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналистское образование: взгляд социолога. —

М., 1997. — 234 с.

8. СОГАСПИ (Самарский областной государственный архив социально-

политической истории). Ф. 1796. Оп. 1. Д. 6б.

9. СОГАСПИ (Самарский областной государственный архив социально-

политической истории). Ф. 656. Оп. 41. Д. 351.

10. СОГАСПИ (Самарский областной государственный архив социально-

политической истории). Ф. 656. Оп. 43. Д. 944.

11. Список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного Суда Союза

ССР от 3 февраля 1938 г. [Электронный ресурс) // Архив Президента РФ. Оп. 24. Д. 414. Л.

329.URL: http://stalin.memo.ru/spiski/pg06329.htm (дата обращения: 1.10.2011).

12. Фатеева И.А. Журналистское образование в России: теория, история,

современная практика: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. — Екатеринбург, 2008. — 43 с.

13. Фатеева И.А. Среднее специальное образование для журналистов:

российский опыт // Медиаобразование. — 2008. — № 1. — С. 35 — 45.

14. Фатеева И.А. Филологи и журналисты в первом журналистском вузе страны

// Вестник Челябинского государственного университета. Филология и искусствоведение.

Вып. 19. — 2008. — № 9. — С. 153 — 156.

15. ЦГАСО (Центральный государственный архив Самарской области). Р-1231,

441 ед. хр., 1936-1939 гг., 14 оп.

Авторы:

Шестерикова Виктория Владиславовна, Ерёмин Максим Александрович2011 /

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева

Источник:

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА»

cyberleninka.ru

Скачать материал в формате .pdf